慢性便秘基层诊疗指南要点解读

编者按:慢性便秘临床常见,不但涉及消化科疾病,还会涉及糖尿病、手术后、妊娠、肿瘤

等情况,另外许多药物也会引起便秘。越来越多的消化科医师在临床实践中发现,便秘的诊断并不规范,相当多的患者治疗困难,症状长期难愈。为此,《慢性便秘基层诊疗指南》给出了一些规范化解决思路。

便秘是指一种(组)临床症状,表现为排便次数减少、粪便干硬和(或)排便困难。排便次数减少指每周排便<3次。排便困难包括排便费力、排出困难、排便不尽感、排便费时和需手法辅助排便。慢性便秘则是指便秘的病程至少为6个月。

慢性便秘的诊断要点

一、诊断标准

便秘的诊断主要取决于症状,凡有排便困难费力,排便次数减少(每周<3次),粪便干结、量少,可诊断为便秘,时间≥6个月为慢性便秘。慢性功能性便秘的诊断目前主要采用罗马Ⅳ诊断标准。

必须包括以下2项或2项以上:

● 至少25%的排便感到费力;

● 至少25%的排便为干球粪或硬粪;

● 至少25%的排便有不尽感;

● 至少25%的排便有肛门直肠梗阻感和/或堵塞感;

● 至少25%的排便需手法辅助,每周自发排便<3次。

不用泻药时很少出现稀便。

不符合肠易激综合征的诊断标准。

因为慢性便秘的诊断主要基于症状,因此询问病史在慢性便秘诊断中非常重要。应注意全面询问便秘的症状、严重程度、对便秘症状的感受及对生活质量的影响。不同的症候群提示可能的病理生理机制,伴随症状可为鉴别诊断提供线索。

二、辅助检查

1. 粪便常规、隐血试验检查:观察粪便的一般形态,包括粪便的量、性状、颜色、气味、寄生虫等。

2. 直肠指检:肛门直肠指检操作简单但十分重要,常能帮助了解肛门狭窄、粪便嵌塞、痔疮或直肠脱垂、直肠肿块等情况,也可了解肛门括约肌的功能状态、直肠壁的光滑程度,对于便秘的鉴别诊断能提供重要信息。

3. 腹部平片:腹部平片对于疑似便秘的患者既是一种经济的检查手段,又可作为临床病史及体格检查的有利补充。

4. 结肠镜检查:结肠镜检查对引起便秘的各种结肠病变,如结肠、直肠癌,肠腔内息肉等器质性肠腔狭窄等病变的诊断有极大的帮助,结合活组织病理检查,可获得确诊。

三、鉴别诊断

(1)便秘急性起病,且伴呕吐、腹胀及剧烈腹痛,应考虑有肠梗阻的可能。肠梗阻的早期,腹部听诊常可闻及气过水声或肠鸣音亢进,后期可发生肠麻痹。

(2)便秘伴腹部包块,可能为结肠肿瘤、腹腔内肿瘤压迫结肠、肠结核、克罗恩病或肿大的淋巴结等。左下腹扪及活动度较大的条索状或腊肠状肠管时,应怀疑是乙状结肠痉挛。

(3)便秘与腹泻交替并有脐周或中、下腹部隐痛时,多提示为肠结核或腹腔内结核、克罗恩病、溃疡性结肠炎或肠易激综合征等病变。

(4)根据共识和结直肠癌筛查结果,在便秘的诊断中,对于年龄> 40岁、有报警征象包括便血、粪潜血试验阳性、贫血、消瘦、明显腹痛、腹部包块、有结直肠息肉史和结直肠癌家族史的病人应该进行必要的实验室及影像学和结肠镜检查,以排除器质性疾病。

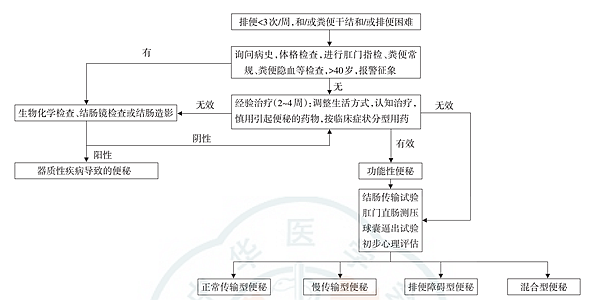

慢性便秘的诊断流程见图1。

图1 慢性便秘的诊断流程

慢性便秘的治疗要点

总的来说,慢性便秘的治疗原则是进行个体综合化治疗,具体包括合理的膳食结构,建立正确的排便习惯;对明确病因者行病因治疗,尤其对于器质性便秘;需长期使用通便药维持治疗者应避免滥用泻药;应严格掌握外科手术适应证,并对手术疗效作出客观预测 。

1. 基础治疗:

调整生活方式:合理的膳食、多饮水、运动、建立良好的排便习惯。

认知治疗:慢性便秘的危险因素包括高龄、女性、经济状况、文化程度、生活方式、饮食习惯和精神心理因素等。

2. 药物治疗

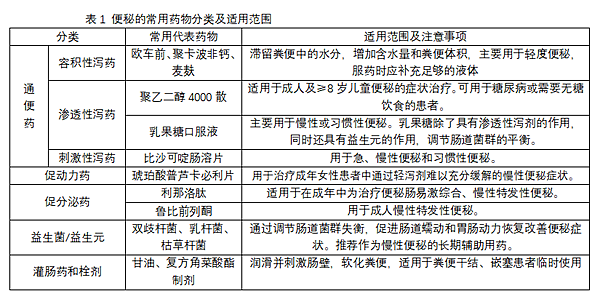

便秘经过4~8周的基础治疗无效,可酌情选用相应药物治疗,选择通便药物时应考虑循证医学证据。便秘药物可根据病情轻重及便秘不同的类型进行选择。如轻中度便秘患者,可选用容积性或渗透性泻药,必要时联合使用;重度便秘患者,在容积性和渗透性药物无效时,可联合选用促动力药或促分泌药;慢传输型便秘,表现大便次数减少、缺乏便意,可选用容积性、渗透性、促动力泻药,必要时可联合用药;排便障碍型便秘,主要表现为排便费力、粪便干结、排便不尽感,生物反馈疗法是此型的主要措施,也可适当使用渗透性、容积性泻药;便秘型肠易激综合征,注重心理治疗,可选用渗透性泻药。(具体见表1)

3. 中医中药

中医的辨证施治有可能对便秘的症状有所改善,既往报道中中成药制剂、汤剂等中药以及手法按摩、推拿等可以改善便秘的症状,但缺乏疗效的评估,仍需进一步的循证医学证据支持。

4. 精神心理治疗

对于伴有明显的抑郁、焦虑障碍和睡眠障碍的患者,需要进行精神心理治疗,包括健康教育、心理治疗、认知行为治疗。严重者可予抗抑郁、焦虑药物治疗和/或转至精神心理科接受专科治疗。尽量避免选用多靶点作用的抗抑郁焦虑药物。

5. 特殊人群慢性便秘的治疗

老年人、儿童、孕妇、糖尿病病人和终末期病人属于特殊人群,对于不同特殊人群的处理也有区别。

● 老年人一般由于缺乏运动、因慢性疾病服用多种药物而导致慢性便秘,应注意调整生活方式,在与相应专科医生沟通后,对于可以停用且导致便秘的药物应尽量停用。药物选择上首选容积性泻药和渗透性泻药,对于严重便秘者,也可短期适量地使用刺激性泻药。

● 孕妇需调整生活方式,如增加膳食纤维、多饮水和适当运动,可以选用安全性好的容积性泻药、乳果糖、聚乙二醇。应避免使用比沙可啶、蒽醌类泻药和蓖麻油。

● 儿童处于学习阶段,应注意家庭教育、合理饮食和排便习惯训练。容积性泻药、乳果糖、聚乙二醇被证明有效。

● 针对糖尿病病人的便秘治疗,控制血糖可能有益,但糖尿病便秘仍少有特异性治疗措施。 可尝试使用容积性泻药、渗透性泻药和刺激性泻药。

● 终末期病人便秘发生的原因往往是运动和进食减少,可使用阿片类药物等。要注意预防性使用泻药。推荐刺激性泻药或联合渗透性泻药或润滑性泻药。阿片受体拮抗剂甲基纳曲酮被证 明对此类便秘安全有效。

疾病管理

便秘的管理流程见图2。

1.评估有无便秘相关的诱因或危险因素

居民的性别、年龄、饮食、生活习惯、工作规律、精神情绪如何,从事何种职业;有无报警征象;有无铅接触史;有无使用泻药、吗啡、神经阻滞剂等药物史;既往是否有糖尿病、垂体功能减退症、甲状腺功能减退症、结直肠、肛门部位疾病等病史。

2.评估便秘严重程度明确是否需要转诊

便秘是否影响日常生活,短期干预后是否可恢复,如干预无效或严重影响生活,应及时转诊;如患者有报警征象或明确器质性疾病导致,无法处理时,也应及时转诊。

3.评估干预相关问题

评估患者当前接受干预的依从性,重点了解患者自身是否有接受治疗的心理准备、家庭支持如何、经济状态等,明确可能影响患者连续性干预的因素。根据患者的具体情况,为患者制定个性化的便秘防治计划,主动了解患者实施情况,并定期跟踪随访。

图2 便秘的管理流程

便秘的分级预防要点

● 一级预防:功能性便秘的病因主要与饮食、生活习惯、精神心理及滥用药物等因素相关,一级预防主要是针对以上因素,采取相关措施,在源头上预防疾病的发生。

● 二级预防:主要指对便秘能早发现、早诊断、早治疗。

● 三级预防:对功能性便秘患者,对症治疗的同时,需要长期的随访评估,防止转化为慢性便秘,可隔2~4周进行经验评估,如治疗无效,应积极查明病因,甚至转诊;器质性疾病导致的便秘,需防止因便秘加重病情。

便秘的健康教育要点

健康教育是促进患者疾病管理的重要手段,健康教育的内容应包括便秘的危险因素和危害、便秘的自我预防技巧、病情的自我监测与管理等。

参考文献:

1. 侯晓华. 慢性便秘诊治指南对临床医师的指导意义. 中华消化杂志. 2013.33(5): 289-290.

2. 向雪莲, 侯晓华. 《2013年中国慢性便秘诊治指南》重点解读. 中国实用外科杂志. 2013.33(11): 940-942.

3. 中华医学会 中华医学会杂志社 中华医学会消化病学分会 中华医学会全科医学分会. 慢性便秘基层诊疗指南(实践版·2019). 中华全科医师杂志. 2020.19(12): 1108-1113.

1128

收藏

热点资讯排行

- 1 艾伯维砍掉αvβ6抑制剂项目 终止与Morphic纤维化研发合作

- 2 国家药监局:金振颗粒、妇科白凤胶囊转换为非处方药

- 3 5款COVID-19药物纳入欧盟优先加速审评:4款抗体 一款JAK抑

- 4 徐景和出席中国发展高层论坛2023年会药品圆桌会

- 5 全国医疗保障工作会议:制度化常态化实施药品耗材集中招标

- 6 “中国同创”项目首个成果进博首展!全球首个胰岛素周制剂诺

- 7 2019年度中华民族医药百强品牌企业震撼发布

- 8 礼来巴瑞替尼降至1064元 降幅超73%!

- 9 汇宇制药IPO过会背后:学术推广三年花了近10亿

- 10 姜竟成了包治百病的“神药” 养生营到底在养什么?

精彩专题