妈妈确诊“精神病”后,我松了一口气

在知乎上搜索“更年期”,最热门的提问是“更年期的女人有多可怕?”

有人说:“我家猫看见我妈都是绕着墙根走的。”

还有人说:“简直比世界末日还可怕。”

在一众来自孩子对母亲的吐槽中,一位母亲写道:“看到那么多孩子对自己更年期母亲的控诉,我由衷提醒自己千万不要让自己的孩子成为这其中之一……为何50岁了还被弄成这副德行?我会努力让自己不为它所控……”

这看似理智和坚强的回答,却透露出深深的心酸。面对更年期排山倒海一般的“情绪化”,真的“忍忍就能过去”的吗?

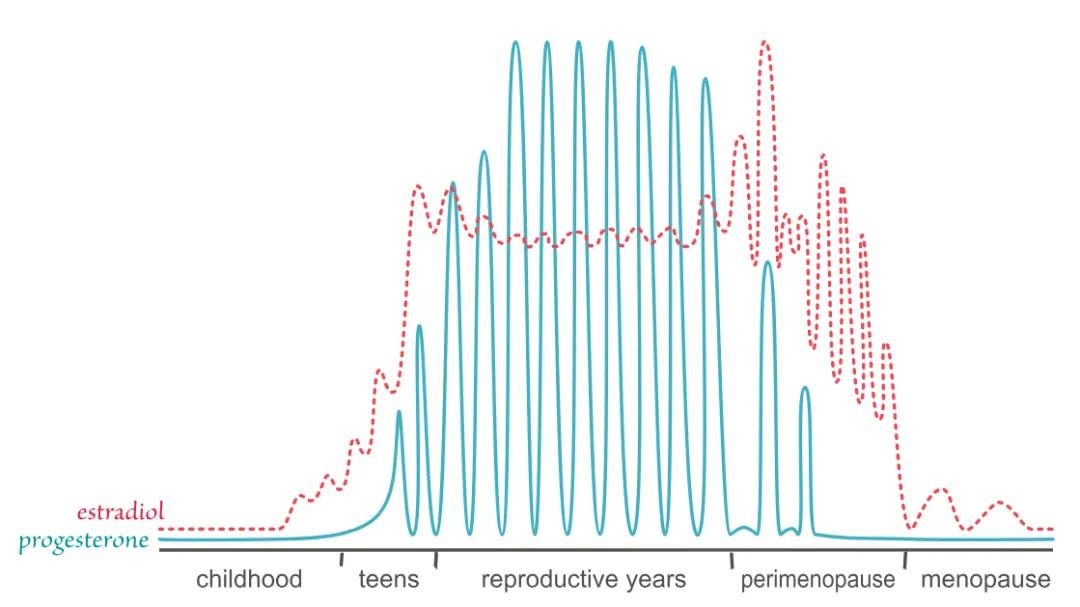

所谓更年期,实际指“围绝经期”,一般发生在45至55岁之间,大约持续4到10年。在这期间,女性的卵巢功能逐步衰退,直至完全停止,雌激素分泌大幅衰减,伴随一系列身体变化,例如月经周期变化、潮热、出汗、心悸、失眠等。

尽管更年期终将成为过去,但多数人并不知晓,在她们的内心,某些深层的情绪仍在悄然涌动。

妈妈,你的痛苦不被看见

一项覆盖澳大利亚、美国、中国、荷兰和瑞士近万名女性的研究显示,围绝经期女性出现抑郁症状的风险比绝经前女性高出约40%(Badawy et al., 2024)。其中,有抑郁症病史的更年期女性,其风险更是倍增。

更年期抑郁与激素变化密切相关。

澳大利亚莫纳什大学精神病学家Jayashri Kulkarni强调,大脑是感知绝经期变化的首要器官,这一变化往往在潮热出现之前,甚至早于月经周期的变化(Gordon et al., 2018)。随着女性步入绝经期,激素水平波动更加极端。其中,雌激素水平更可能发生急剧涨落——或猛增至较年轻女性的三倍水平,或骤降至绝经后的低点。

由于雌激素对大脑中负责情绪识别和响应的区域有显著影响,当雌激素水平骤降,抑郁情绪便如潮水般涌来。

在我国,目前抑郁症人群约有9500万。一项全国22省(市)的抽样调查(2012)显示,45至55岁女性更年期抑郁症的患病率高达23.8%。

值得注意的是,这项研究的数据来自2010年——除此之外,关于我国更年期女性患者的确切统计几乎是空白。

同时,社会对此的理解同样匮乏。

2019年,博主@Alex绝对是个妞儿拍摄了一段视频,她举着手机走上街头,向路过的陌生人提问:“你知道什么是更年期吗?”

有人缩着脖子躲闪:“没研究过,不清楚。”还有人开玩笑地回应:“就是发飙发火啊。” 即便在镜头前,路人也毫不掩饰自己对更年期的漠然。

在豆瓣“关注女性长辈更年期抑郁”话题中,一位用户分享了母亲因更年期抑郁去世的经历。母亲情绪波动被误解为“太敏感”“太胡闹”,直至去世后,家人才明白真相。

无声的求救

2020年,上海妇幼保健中心的团队对3000余名40至60岁上海女性进行了更年期症状就医行为的调查,发现仅约四分之一的女性选择就医,其余则默默忍受(彭丽 & 王海燕,2022)。

而放眼全国, 我国女性因更年期症状就医的比例不足10%(绍兴市卫生健康委,2021)。

一方面,我国居民对精神心理疾病的认识普遍欠缺,许多人患病而不自知。

广州一项调查显示,76%的更年期女性认为情绪问题应求助妇产科,而选择内科或精神科的不足20%。一位49岁的重庆母亲因停经后出现身体不适,初诊为植物神经功能紊乱,自行归咎于“更年期综合症”,直至在市精神卫生中心被确诊为“中度抑郁+轻度焦虑”。

因此,处于更年期的她们被抑郁情绪淹没时,可能并不知道这是有药可治的“精神障碍”。

另一方面,污名化更容易成为更年期妇女就医的拦路虎。

中华医学会妇产科学分会绝经学组副组长、北京协和医院妇产科主任医师陈蓉教授在采访中提到,她曾经遇到一位52岁已绝经的患者,因关节僵硬就诊,经检查排除器质性疾病后,被建议转诊妇科内分泌科。

当她几经周折、终于在等待一个多小时后走进诊室时,却在被告知更年期综合征的诊断时,情绪一下从不耐烦变为抗拒,并拒绝接受陈蓉的诊疗建议。

由于社会对更年期的误解是那样强烈,在更年期的刻板印象与对精神疾病的双重污名化,使得患病女性的病耻感剧增,求医意愿骤减。

但有时,即使她们知道自救,也可能等不到那双援手。

治不治?怎么治?

云冉(化名)的母亲近半年来整夜难眠,情绪紧张,不再爱说笑,体重也突然下降到80斤以下。经过全身检查,云冉得知母亲的体重暴跌并非由恶性肿瘤引起,而是精神问题所致,这让她反而松了一口气(极昼工作室,2021)。

就像痛经可以服用止痛药来缓解,更年期的身心症状也有药可治。

目前,我国更年期症状的主要治疗方式包括中药理疗、正念冥想等(健康时报,2024)。常见的还有星状神经节阻滞术。

国际上,除了常见的抗抑郁药和心理疗法外,激素治疗也是主流治疗方法之一(Susan Dominus,2023)。早在20世纪40年代,研究人员就已发现,更年期综合症患者可通过服用低剂量的雌激素或其他激素以弥补身体所产生激素的不足,以此治疗甚至预防抑郁症状。

然而,90年代一项研究发现,激素疗法或会增加心脑血管疾病和乳腺癌风险,令多数医生望而却步。尽管今天科学已证实激素疗法的获益大于风险,但这些遗留疑虑仍阻碍了相关研究的开展,也影响了激素在治疗更年期抑郁症中的应用。

医生知识的匮乏也导致激素疗法的实际运用受阻。

在全科医学教育中,关于围绝经期的讨论寥寥无几,导致许多医生对绝经过渡期的识别不足,更难以将其与抑郁症联系起来。此外,激素疗法对剂量、时机及个体化把握有极高要求,即使是缺乏专业训练的妇产科医生,也不敢轻易开药。

陈蓉教授提到,她所接手的更年期患者中,有相当一部分来自其他科室或医院。可见,当前我国医疗体系中的更年期综合征专业治疗资源,仍然无法满足庞大的患者需求。

更年期,不意味着人生就此下滑

站在这一人生十字路口的女性,往往背负多重角色。

她们是母亲、妻子、职场人……更年期的她们,面对精力减退和身体衰老,社会角色的期望变得难以满足,身体的变化也引发深深的挫败感。

就像前文提到的知乎用户一样,许多女性试图通过“控制情绪”来应对更年期的情绪波动。然而,这一人生阶段的转变,往往伴随着情绪控制能力的丧失,为焦虑、抑郁等情绪提供了滋生的土壤,从而使人感到无能为力。

值得庆幸的是,近年来,全国多地医院开设了更年期门诊,越来越多的女性开始主动求医,正视变化,追求更高质量的生活。

这些门诊不仅提供疾病治疗和健康管理指导,还特别重视心理治疗(南方plus,2023)。例如,广东省妇幼保健院通过为每位就诊女性提供心理评估,帮助高风险者直接转诊至心理保健科。心理医生通过倾听和陪伴,帮助患者找到问题的根源,共同面对衰老的挑战。

当然,主动就诊只是治疗的第一步。对于抑郁症患者,持续治疗尤为关键。家人和朋友的陪伴与支持至关重要。此外,针对更年期抑郁症患者,也有专家建议从饮食、运动、体重等方面加以干预,以此顺利度过停药期,以及防范复发(李晨阳,2021)。

女性的价值不应仅以生育能力来定义,更年期也不意味着人生走下坡路。

陈蓉教授说,“更年期带来变化,恰恰是在提醒女性,要把目光转回自己身上,怎样把现有的生活变得更好,才有能量去辐射他人。”

对于女性而言,更年期是艰难的;但在这个阶段,她也可以感受到前所未有的自由。

Editor

编辑

好医生-李可意

Reference

参考

Notice

说明

本文系好医生整理,侵权请联系删除

Designer

设计

好医生-李可意

Reviewer

审核

好医生-高鹭

5223

收藏