严查!中纪委点名一周后,30余名医护主动上交这笔费用

医生外出参与学术交流和授课,是医疗行业终身学习的重要体现。受邀授课后,按规定讲课并收取相应报酬,本属合情合理,也体现了对医生们专业能力的认可。值得警惕的是,那些明显超出合理标准、甚至带有不当利益输送性质的“讲课费”,已成为医疗领域腐败的隐蔽形式。 3月27日,重庆市纪委监委官方微信公众号“风正巴渝”发布报道,披露北碚区纪委监委在整治医疗领域违规收受“讲课费”问题上的阶段性成果。在纪检部门监督推动下,全区已有30余名医务人员主动上交违规所得(风正巴渝,2025)。 整治行动缘起于一起典型案件:该区某医院门诊部副主任李某为某药企授课,实则为产品宣传,收受“讲课费”1.7万元,最终受到党内警告处分。北碚区纪委监委指出,此类行为反映出制度漏洞和监管缺失,将本应服务学术的讲座活动异化为商业营销,扰乱医疗秩序,损害患者利益。 据介绍,此次整治行动紧扣医药领域突出问题,围绕“靠医吃医”、收送礼金、诱导消费、不合理诊疗等展开监督检查。纪检部门通过巡察、审计联动,查出药品供应商通过“讲课”名义对医务人员进行利益输送的隐形链条。2024年以来,全区共发现问题174个,推动一系列整改和追责,释放出医药领域“清风正气”的强烈信号。 最终,在纪检监察机关持续推动下,30余名医务人员主动退还违规“讲课费”。 “讲课费”成医疗反腐关键词 对医生而言,“讲课费”并不陌生。部分医药企业或医疗机构,为促进医学信息传播与学术交流,常邀请医生参与讲座、培训、研讨等活动,并支付合理劳务报酬。 国家卫健委曾在《全国医药领域腐败问题集中整治工作有关问答》中明确指出,医药行业的学术会议是促进经验交流和技术进步的重要平台,依法依规、规范开展的学术活动应予以积极支持和鼓励(时局快报,2023)。 然而,在临床实际操作中,讲课费往往暗藏“灰色地带”。例如,一些药企直接向医生支付讲课费;有的金额远超合理标准;甚至存在未实际授课却依然领取报酬的情况。更容易被忽视的是,医生未经所在单位批准擅自外出讲课,也可能构成违规,面临组织处理。 在嘉兴市纪委监委通报的一起典型案件中,某公立医院科室主任甲某在2017年8月至2022年11月间,利用职务便利,在药品使用和推广中为多位医药代表提供帮助(南湖清风,2023)。作为“回报”,相关企业通过安排讲课等形式,向其支付25万余元讲课费,尽管其中部分费用在其并未实际授课的情况下发放。2023年1月,甲某因犯受贿罪被判处有期徒刑两年六个月,并处罚金25万元,该笔“讲课费”亦计入受贿金额。 随着监管持续加强,这类打着“学术讲课”幌子的利益输送行为逐步被揭示。由此,讲课费问题日益受到关注,成为医药反腐的重点领域之一。 2024年初,一份名为《关于医务人员学术讲课取酬工作提示的通知》(国卫办医急函〔2023〕469号)在网络流传,引发广泛关注(澎湃新闻,2024)。该文件对学术活动形式、讲课取酬标准、审批程序等方面作出明确限制,并提出“六个应当”和“六个严禁”。 截至目前,该通知尚未在国家卫健委官网公开发布,但已有地方政府出台相应实施细则予以执行。 例如,新疆生产建设兵团卫健委发布在2024年2月4日发布的《兵团医疗机构及其工作人员廉洁从业九项准则实施细则(试行)》明确要求,严格执行医务人员学术讲课取酬“六个应当”和参与学术讲课“六个严禁”,进一步压实医疗机构及其人员在学术讲课行为中的廉洁责任。 而在其他地区,虽然没有明确点名上述细则,但传递出同样的信号。例如,在上海市2024年4月发布的《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则实施细则》中,明确规定,严禁以虚构讲课内容、报酬明显超标等方式接受利益输送(上海市人民政府,2024)。 今年以来,“讲课费”相关话题热度持续上升。3月20日,中央纪委国家监委网站刊文《深度关注|破除“障眼法” 揭开“隐身衣”》,再次聚焦打着讲课、咨询、课题等名义行贿受贿的隐性手段(中央纪委国家监委网站,2025)。文中指出,当前查处中存在以下三种典型表现: 未提供实际服务,仍以讲课费、课题费、咨询费等名义收款; 劳务虽属实,但取酬标准远超行业规范,构成变相行贿; 利益输送形式不断“翻新”,除传统项目外,还新增培训费、评审费、顾问费、审稿费等隐蔽方式。 监管趋严,讲课费怎么收? 随着监管持续趋严,那些原本旨在鼓励知识传播与专业交流的讲课回报,如今在合规风险面前也变得格外敏感。 苏州大学附属第一医院消化内科主任医师刘强曾在采访中指出,如果缺乏合理机制,就很难划清学术交流与学术腐败的界限,同样也容易挫伤学术会议本应发挥的正向功能(财联社,2023)。 那么,医药企业支付给医生个人的讲课费,究竟多少才算“合理”?对此,行业内并无统一标准。 据第一财经报道,多位药企人士透露,企业内部大多以职称或讲课级别为参考设定报酬标准(第一财经,2023)。例如,一位药企从业者表示:“按职称计算,副高级职称大约800元至1000元,授课时长一般为半小时至一小时。”另有药企人士补充:“我们按市级、省级、国家级、国际级划分标准,分别对应1000元~2000元、2000元~3000元、3000元~4000元、4000元~5000元,讲课时间需超过半小时。” 尽管国家层面尚未就医生讲课费出台专门规定,但部分政策文件可供参考(健识局,2023)。早在2016年,财政部等多部门联合发布《中央和国家机关培训费管理办法》,明确讲课费(税后)标准:副高职称人员每学时最高不超过500元,正高不超过1000元,全国知名专家或院士一般不超过1500元。讲课费按实际授课学时计算,每半天最多按4学时计,差旅费用则原则上由举办方承担。 需要指出的是,这一标准适用于财政资金支持的机关单位培训项目,并不直接适用于医药行业。但它为界定“合理讲课费”提供了一个政策框架和参考尺度。 相对而言,上海市去年流出的一份标准则更具针对性。该市多个医学专业组织明确规定了不同类型讲座的最高费用。例如,上海市药学会规定,特邀大会报告讲课费不超过3000元/人/次;市医师协会规定,病例讲解类课程不超过1000元/人/次。这类细化管理为学术活动提供了可执行的操作指引,也保障了专家合理、透明地获得报酬,有效平衡了合规性与激励性,值得其他地区借鉴。 可见,围绕讲课费的合理性讨论,其实质不在于“能不能给”,而在于“怎么给、给多少、谁来管”。在全国性标准尚未出台之前,医护人员仍需提高合规意识、谨慎对待“讲课邀请”,以免在缺乏明确规则或程序未尽完备的情况下,误踩学术交流与利益输送之间的红线。 Editor 编辑 好医生-李可意 Reference 参考 Notice 说明 本文系好医生整理和撰写,侵权请联系删除 Designer 设计 好医生-刘琳 Reviewer 审核 好医生-周雪雪

5231

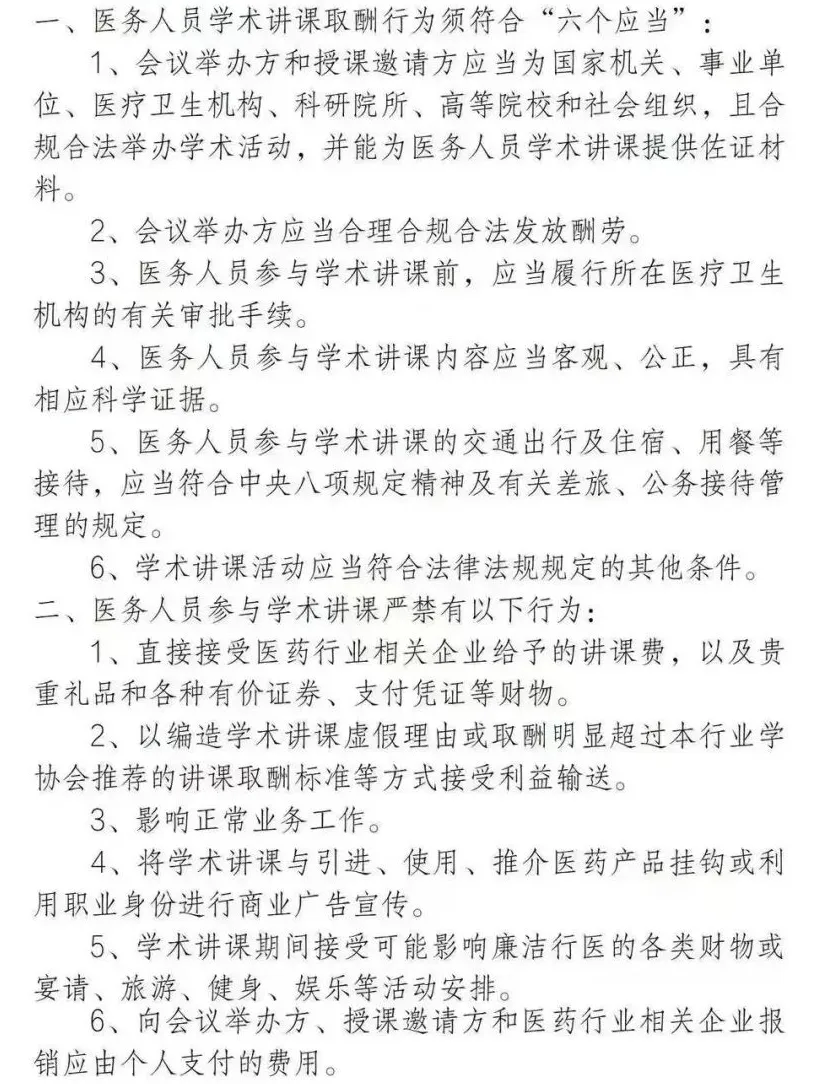

收藏